Eröffnung einer Sonderausstellung und Buchvorstellung im Stadtmuseum Cottbus

Am 11. Dezember 2024 findet die feierliche Eröffnung der Sonderausstellung „Elisabeth Wolf. Die erste Cottbuser Künstlerin“ im Stadtmuseum Cottbus (Bahnhofstraße 22) statt. Anlässlich der Sonderausstellung wird an diesem Abend auch erstmalig die neue und gleichnamige Publikation zum Leben und Wirken der Cottbuser Künstlerin vorgestellt.

Erklingt der Name Elisabeth Wolf, so denken die meisten Cottbuserinnen und Cottbuser wahrscheinlich an eine langgezogene Straße im Stadtteil Sandow. Gespickt von zahlreichen parkenden Fahrzeugen, unweit der Spree. Eine Straße, die sich am Grün der Stadt und dabei zeitgleich entlang der zahlreichen Wohnhäuser entlangzieht. Die Namensgeberin wohnte unweit dieser Straße am „Eingang“ der späteren Ludwig-Leichhardt-Allee. Leichhardt selbst war der Großonkel von Elisabeth Wolf.

Etwa 30 Jahre nach der letzten großen Ausstellung zu Elisabeth Wolf zeigt das Stadtmuseum Cottbus etwa 70 Werke der Cottbuser Künstlerin. Leihgaben des Deutschen Historischen Museums, der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Schloss und Park Branitz, des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst, der Kunsthalle Lausitz / Sammlung Helmut Rauer sowie verschiedener Privatpersonen erweitern den Einblick in die Sammlungen des Stadtmuseums.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Ausstellung als auch der Publikation zeichnete sich der Kunsthistoriker Jörg Sperling verantwortlich. Mehrjährige Recherchen im künstlerischen und schriftlichen Nachlass der Malerin folgt nun eine umfangreiche Präsentation des Werkes der Elisabeth Wolf. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Mitwirkung des Historischen Heimatvereins Cottbus e.V., ohne dessen Zutun sowohl Ausstellung als auch Publikation nicht umsetzbar gewesen wären. Die Stadt Cottbus/Chóśebuz unterstützte durch die Gewährung einer Projektförderung der freien Kunst und Kultur.

Im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung präsentieren der Historische Heimatverein Cottbus e.V. und das Stadtmuseum Cottbus auch die neu erscheinende Publikation zu Elisabeth Wolf. Diese erscheint im REGIA-CO-WORK-Verlag (Cottbus) und ist ab dem 12. Dezember im Stadtmuseum für 24,99 Euro erhältlich. Der Cottbuser Grafiker und Fotograf Maik Lagodzki reproduzierte dafür über 70 Werke der Künstlerin fachgerecht und verband diese mit den neuesten – von Jörg Sperling recherchierten – Erkenntnissen in einer grafisch ansprechenden Gestaltung.

Im Rahmen der Ausstellung wird eine Spendensammlung zur Restaurierung einzelner Werke der Cottbuser Künstlerin erfolgen. Zu dieser Sammlung ruft der Historische Heimatverein Cottbus e.V. auf, der auch Spendenempfänger ist.

Zu Elisabeth Wolf:

Geboren wird Elisabeth Wolf am 12. Januar 1873 in Sandow, damals noch ein Vorort von Cottbus. Sie ent-stammt einer gutbürgerlichen Familie. Die Nähe zur Kunst wird ihr schon in die Wiege gelegt, ihr Großva-ter Friedrich August Schmalfuß wird als „Porträtmaler der Niederlausitz“ bekannt. Und bereits ihr Großvater hatte an der Königlichen Kunstakademie in Dresden studiert. In einer frühen Erinnerung hält die an-gehende Malerin fest: „Nur mit Liebe, Verehrung und Hochachtung sprach sie [die Mutter] von ihrem Vater, so dass ich als Kind sagte: Ach[,] wenn ich doch auch einmal wie Großvater Pinsel und Palette in der Hand halten könnte und etwas bringen[,] was noch nicht war.“

Schon als Schülerin wird Elisabeth Wolf künstlerisches Talent bescheinigt. Zwei Kohlezeichnungen von 1890 sind die frühesten, von den wenigen erhalten gebliebenen Zeugnissen ihrer Begabung aus den An-fangsjahren. Mit gut 20 Jahren (1893) wollte sie in Dresden an der Akademie Malkunst studieren. Da sie eine Frau ist, wird ihr der Zugang zum Studium verwehrt. Wenige Jahre später, im Jahr 1900, beginnt sie ein Studium im Ableger der Pariser Damen Kunstakademie, der sogenannten „Lewin-Funke-Schule“ in Berlin. Kurze Zeit später war sie eine der ersten Schülerinnen von Lovis Corinth, einem der wichtigsten deutschen Vertreter des Impressionismus. Zu dieser Zeit erhält sie auch erste Porträtaufträge in Cottbus. Diese frühe Zeit ihres Schaffens wird durch erst jüngst wieder aufgetauchte „Skizzenblockbücher“ dokumentiert. Enthalten sind darin rund 300 Aktstudien oder –skizzen, Porträtarbeiten und Stillleben. Zahlreiche der Blätter sind datiert und teilweise mit Zeitangaben versehen.

Im Jahr 1912 beginnt sie mit der Ausbildung zur Krankenschwester in der Privatklinik von Prof. Dr. Carl Thiem und wird mit dem beginnenden 1. Weltkrieg als Rot-Kreuz-Schwester eingesetzt. Das Ende des Krieges erlebt die Krankenschwester in Brüssel und kehrt über Potsdam nach Cottbus zurück. Aus der Kriegszeit sind nur einige wenige Werke bekannt, drei davon werden in der Ausstellung gezeigt.

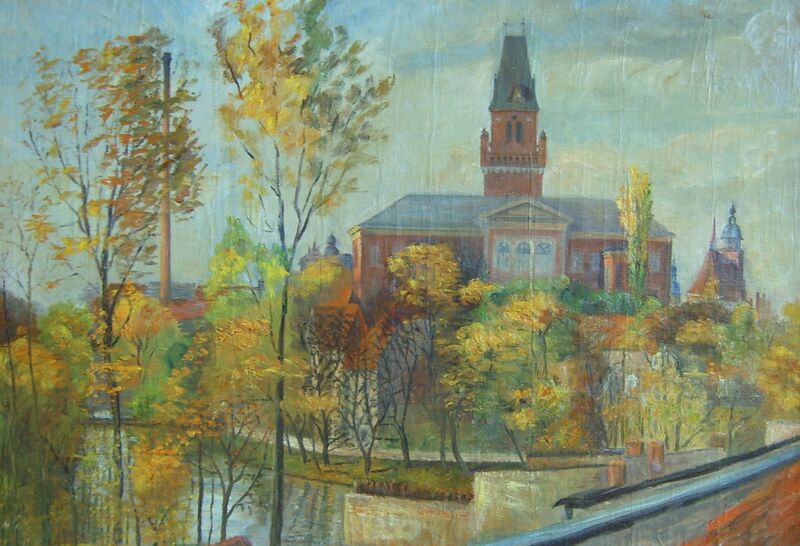

Zu Beginn des Jahres 1922 findet sie eine Lehranstellung und erteilt Zeichenunterricht an der „Preußi-schen Höheren Fachschule für Textilindustrie“, der sogenannten Webschule. Dort lernt sie auch ihren späteren Lebensgefährten, den Ägypter Georg Khoury, kennen. Sie nimmt weiterhin Aufträge an und präsentiert erstmalig im Jahr 1927 eine umfangreichere Schau ihres künstlerischen Schaffens. In der Ausstellung in der Cottbuser Kunsthandlung Brößke zeigt sie 40 ihrer Werke. Im Zentrum ihrer künstlerischen Tätigkeit stehen in dieser Zeit neben zahlreichen Porträts auch Landschaften und Straßenzüge aus Cottbus und dem naheliegenden Umland.

In den autobiografischen Aufzeichnungen schweigt sich die Künstlerin über die Zeit des Nationalsozialis-mus leider aus. Ihr Eintritt in die NSDAP am 1. Mai 1932 verstört und entkräftet den lang geäußerten Ge-danken zur Einreichung eines Gemäldes zur ersten „Großen Deutschen Kunstausstllung“ im Jahr 1937. Die Parteinahme geschah möglicherweise aus mehreren Gründen. Vielleicht entsprang das aus den teils sehr konservativen Kreisen des „Landbundes Bildender Künstler e.V.“, in dem Wolf über die Jahre seiner Existenz – wohl von 1928/29 bis zur Gleichschaltung 1935 – Mitwirkende ist. Aber auch nicht ganz abwegig erscheint, dass sie ihre Beziehung zu Georg Khoury schützen will, denn als Ausländer und zudem in offener Beziehung mit ihr lebend, das durfte sicher manchem Zeitgenossen ein Dorn im Auge sein. Doch erklärt beides letzten Endes nicht hinreichend ihren gravierenden Schritt.

Am Ende des 2. Weltkrieges trifft eine Bombe das elterliche Wohnhaus an der Sandower Spreebrücke. Dabei geht auch ein Teil ihres Werkes verloren. Neue Werke, wie das Mutter-Kind-Motiv „Neue Heimat“ (1948) oder das Gemälde „Frau Posna, ein Flüchtling“ (1946) entstehen in dieser Zeit. Sie erhält 1947 die offizielle Anerkennung als „Kunstmalerin“ und engagiert sich von Anbeginn im „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“. Zahlreiche Ehrungen werden ihr in den folgenden Jahren zuteil, da-runter u.a. 1960 der „Carl Blechen Preis“ und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Cottbus im Jahr 1963. Die Häufung der Anerkennungen und Ehrungen, der Offizialismus aber hat leider ihr Werk zurücktreten las-sen. Denn im Widerspruch zu den vielen Würdigungen durch die offizielle Kulturpolitik wird ihr Schaffen kaum präsentiert und noch weniger aufgearbeitet, eine größere Überblicksausstellung samt Publikation blieb man ihr bis 1993 schuldig.

Mit über 91 Jahren, am 15. Dezember 1964, schließt sich der Lebenskreis von Elisabeth Wolf. Nach dem Tod ihres Ehemanns Georg Khoury kommt ihr gesamter Nachlass in das Bezirksmuseum Cottbus. Nach-weislich ist sie die erste Künstlerin in der relativ kurzen Kunstgeschichte der Stadt, wenn auch ihr Werk nur in Einzelfällen von größerer Geltung über diesen Kreis hinauswirkt: Ihr Schaffen und Wirken bleibt im Kern mit der Stadt Cottbus und ihren Menschen verbunden.