Modellstadt Cottbus – Innenstadt

Sanierungsgebiet "Modellstadt Cottbus - Innenstadt"

Vorbereitende Untersuchungen

Gebietskulisse

Sanierungsziele

Rahmenplan

Zukunftsstandorte

Finanzierung

Teilaufhebung

Aufhebung

Auf den folgenden Seiten stellt Ihnen die Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz eine Dokumentation der Ereignisse und Ergebnisse des von 1992 bis 2020 erfolgten Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsprozesses im Sanierungsgebiet „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ vor.

1991 wurde die Stadt Cottbus/Chóśebuz als eine der Modellstädte in den damals neuen Bundesländern in das Städtebauförderungsprogramm „Städtebauliche Sanierung und Entwicklung“ aufgenommen. Mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ im Jahr 1992 wurde auch die baurechtliche Grundlage für die Innenstadtsanierung geschaffen.

Seitdem konnte im Sanierungsgebiet die überwiegende Mehrheit der zu Beginn festgelegten Ziele erreicht werden – eine Vielzahl hiervon kofinanziert durch Städtebauförderungsmittel, welche sich aus Geldern des Bundes, des Landes Brandenburg und der Stadt Cottbus/Chóśebuz zusammensetzen.

Dass die „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ eine Erfolgsgeschichte ist, lässt sich jedoch nicht nur an der Höhe der eingesetzten finanziellen Mittel sondern vielmehr an Gebäuden, Straßen und Plätzen in der Innenstadt ablesen.

Diese Internetseite wurde aus der Städtebauförderung mit Mitteln des Bundes, des Landes Brandenburg und der Stadt Cottbus/Chóśebuz finanziert.

Das Sanierungsgebiet

Bei einem Sanierungsgebiet handelt es sich um einen per Satzungsbeschluss festgelegten Bereich, in welchem eine Gemeinde eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme durchführt.

Für Sanierungsgebiete kommen laut Baugesetzbuch die Regelungen des besonderen Städtebaurechts, konkret die §§ 136 -164b BauGB, zur Anwendung.

„Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.“

(Quelle: § 136 Abs. 2 Satz 1 BauGB)

Die mit der Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen zusammenhängenden Verfahrensschritte und Besonderheiten werden auf den folgenden Seiten am Beispiel der „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ erläutert.

Ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsanalyse in Verbindung mit den übergeordneten Zielen der Landes- und Regionalplanung, den Gesamtplanungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz, den Zielvorstellungen der Träger öffentlicher Belange und den Anregungen aus den Bürgerversammlungen wurden für das Sanierungsgebiet „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ Sanierungsziele formuliert. Den Sanierungszielen entsprechend wurde parallel der Rahmenplan erstellt.

Vorbereitende Untersuchungen

Die rechtlichen Grundlagen für die Ausweisung von Sanierungsgebieten werden in Deutschland durch das Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. Das zweite Kapitel des BauGB, das besondere Städtebaurecht, regelt die Verfahren und Instrumente, die mit der Festsetzung eines Sanierungsgebiets verbunden sind. Hier wird auch die Unterscheidung zwischen der „Vorbereitung“ und der „Durchführung“ von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen getroffen. Um ein Sanierungsgebiet ausweisen zu können, muss die Gemeinde zunächst einen Untersuchungsraum definieren und Vorbereitenden Untersuchungen durchführen.

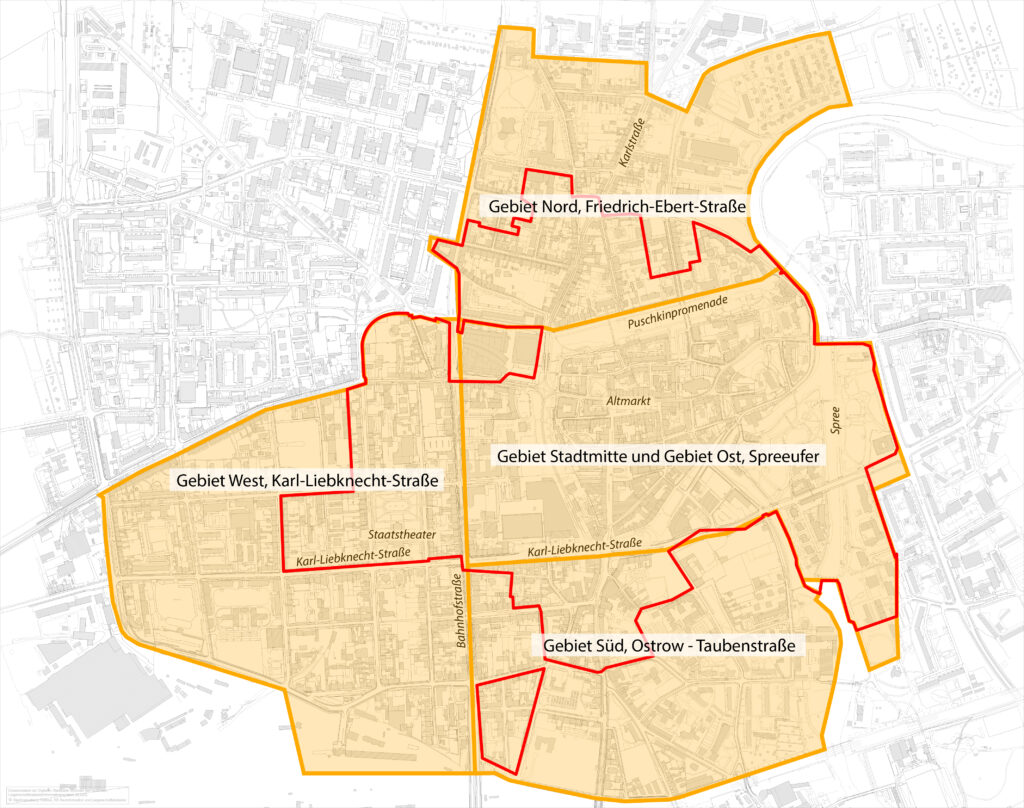

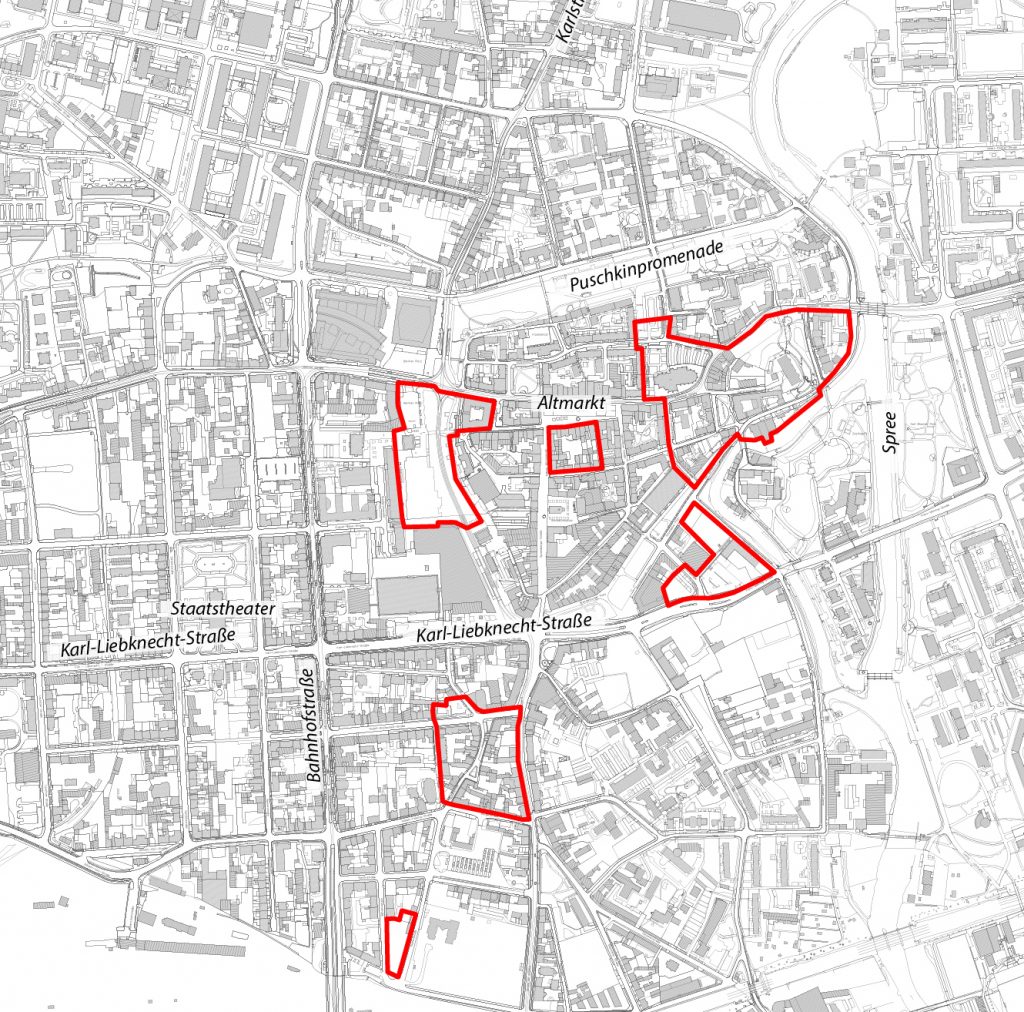

In Cottbus umfasste das Untersuchungsgebiet eine Fläche von 250 Hektar (etwa 350 Fußballfelder), welche in folgende Untersuchungsbereiche untergliedert wurde:

- Gebiet Stadtmitte und Gebiet Ost, Spreeufer

- Gebiet West, Karl-Liebknecht-Straße

- Gebiet Süd, Ostrow – Taubenstraße

- Gebiet Nord, Friedrich-Ebert-Straße

Die nachstehende Karte zeigt die vier Untersuchungsbereiche über der Fläche des förmlich festgesetzten Sanierungsgebiets.

Gebietskulisse

Der rechtliche Rahmen für Sanierungsgebiete wird durch das besondere Städtebaurecht im Baugesetzbuch (BauGB) festgelegt. Die Festsetzung eines Sanierungsgebiets ist durch die Gemeinde förmlich zu beschließen. Das Sanierungsgebiet ist so zu begrenzen, dass das Sanierungsverfahren zweckmäßig durchgeführt werden kann.

Die Gebietskulisse ist das Ergebnis der zuvor durchgeführten Vorbereitenden Untersuchungen und hieraus erfolgten Abwägungen im Ergebnisbericht.

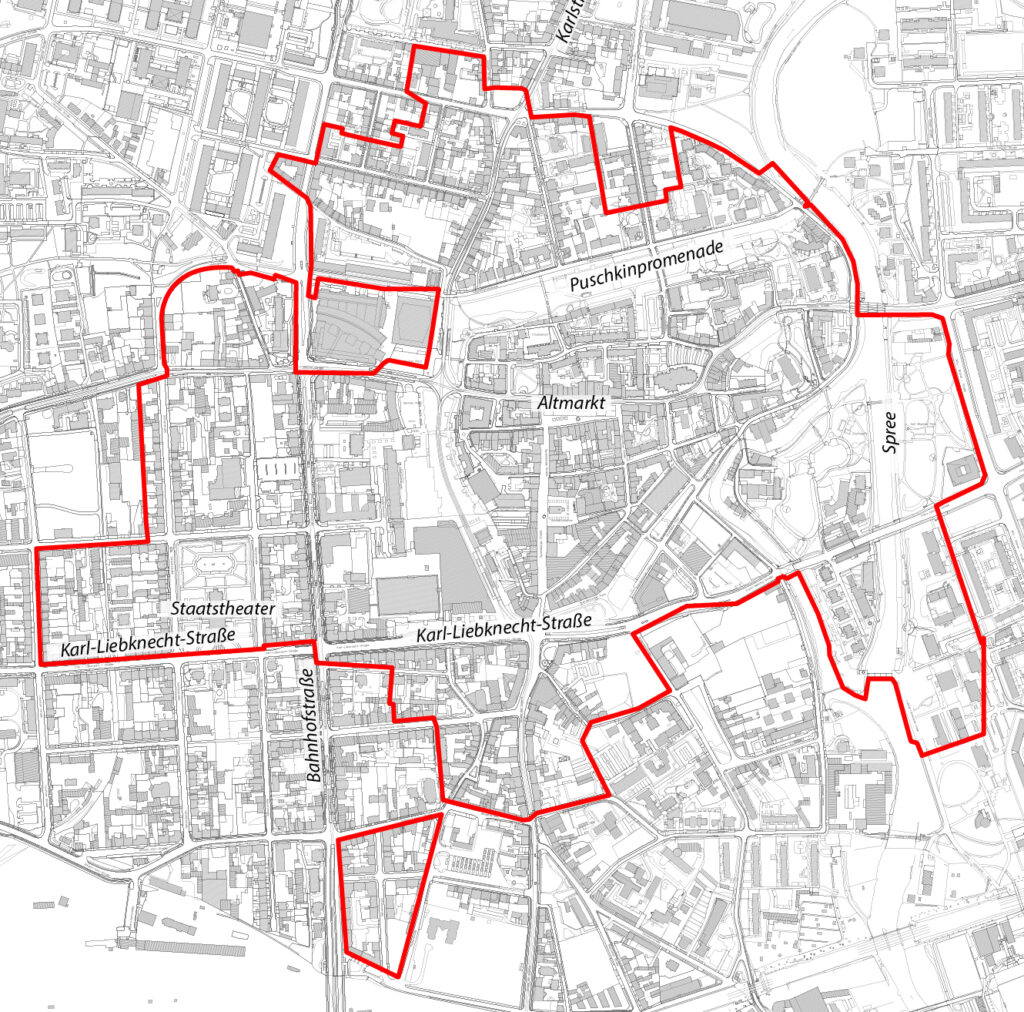

Dementsprechend wurde das Sanierungsgebiet „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ mit einer Fläche von 125 Hektar förmlich festgesetzt und umfasste damit etwa die Hälfte des vorherigen Untersuchungsgebiets.

Das Gebiet umfasste die Bereiche der Innenstadt, die zum Zeitpunkt seiner Festsetzung die erheblichsten städtebaulichen Missstände aufwiesen.

Zum 21.10.2017 wurden große Teile des ursprünglich festgesetzten Sanierungsgebiets per Teilaufhebung gemäß § 162 BauGB aus der Sanierung entlassen. Somit verringerte sich die Fläche des verbleibenden Sanierungsgebiets auf die Bereiche der Innenstadt, in denen noch nennenswerte Missstände bis zur vollständigen Aufhebung des Sanierungsgebiets im Jahr 2020 behoben werden sollten.

Die nachfolgenden Karten zeigen zum Einen die Abgrenzung des ursprünglichen Sanierungsgebiets in der Cottbuser Innenstadt und zum Anderen die Ausdehnung des aus sechs Teilflächen bestehenden Sanierungsgebiet nach der Teilaufhebung 2017.

Sanierungsziele

Als Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen in Verbindung mit den übergeordneten Zielen der Landes- und Regionalplanung, der Gesamtplanung der Stadt Cottbus/Chóśebuz, den Zielvorstellungen der Träger öffentlicher Belange sowie den Anregungen aus den Bürgerversammlungen ergaben sich für das Sanierungsgebiet „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ eine Vielzahl von Sanierungszielen. Diese ordnen sich einem gemeinsamen Oberziel unter.

Sanierungsziele

“Die Sanierung soll dazu beitragen, die Innenstadt als funktions- und zeitgerechten Wohn-, Arbeits- und Geschäftsbereich mit hoher städtebaulicher Qualität zu gestalten und zu einem Oberzentrum zu entwickeln.”

(Quelle: Abschlussbericht der Vorbereitenden Untersuchungen)

Zur Stärkung der Funktion der Innenstadt als Versorgungszentrum ist eine deutliche Verbesserung der Standortbedingungen, der Angebotsvielfalt und der Investitionsbereitschaft erforderlich.

- Intensivierung der Flächen mit ungenügender Zentrumsnutzung zur Bereitstellung zentraler Neubauflächen.

- Bodenordnerische Maßnahmen im Bestand zur Erhaltung von nutzbaren Bauflächen.

- Bevorzugte Bearbeitung der Restitutionsansprüche im Sanierungsgebiet zur Aufhebung der Investitionsbremsen.

- Ansiedlung zusätzlicher Versorgung für den täglichen mittelfristigen und langfristigen Bedarf.

- Ansiedlung privater und öffentlicher Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen.

- Modernisierung und Erweiterung bestehender Betriebe in Handel, Dienstleistungen und nicht störendem Gewerbe zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit.

- Verbesserung der Anlieferungsbedingungen für den Einzelhandel durch Neuordnung der Blockinnenbereiche.

- Anbindung der Nutzungsachsen an die Altstadt.

- Erweiterung des Zentrums über die Altstadt und das „neue Zentrum“ in die umliegenden Quartiere.

- Bedarfsgerechte Ausstattung mit öffentlichen und kulturellen Einrichtungen für alle Altersgruppen.

Eine funktionsfähige Mischung von Dienstleistungen und Gewerbe mit einer Wohnnutzung sollte erhalten, wiederhergestellt und verstärkt werden, da das Wohnen einen Teil der Versorgungsfunktionen der Innenstadt sichert, zur Lebendigkeit beiträgt und zum langfristigen Erhalt der Bausubstanz erforderlich ist.

- Modernisierung der Gebäude und Wohnungen durch Verbesserung des bautechnischen Zustandes, der Ausstattung und der Grundrisse.

- Verbesserung des Wohnumfeldes durch Reduzierung der Störungen und Gefährdungen des Kfz-Verkehrs.

- Aufenthaltsfreundlichere Gestaltung der Straßen.

- Ordnung der rückwärtigen Bereiche hinsichtlich der konkurrierenden Nutzungen: wohnungsnaher Freiraum, Geschäftserweiterung, private Stellplätze.

- Verlagerung störender Gewerbebetriebe.

- Begrünung der Innenblockflächen.

- Erhaltung des Erscheinungsbildes der Altstadt in Grundriss und Bausubstanz.

- Beseitigung von Störungen des räumlichen Gefüges, wie fehlende Raumabschlüsse oder Baulücken.

- Wiederherstellung der strukturellen und städtebaulichen Zusammenhänge der Blöcke zu Stadtquartieren.

- Erhaltung und sinnvolle Nutzung der historischen Bausubstanz.

- Verbesserung der Erlebbarkeit des Stadtbildes durch aufenthaltsfreundlichere Gestaltung von Straßen und Plätzen und der Herstellung vielfältiger Rad- und Fußwegverbindungen.

- Gestaltung von Neubauten und Umbauten, die sich in Form, Maßstab, Material und Farbe in das überlieferte Stadtbild einfügen.

- Vollendung des Grüngürtels um die Altstadt.

- Einbeziehung der Spree und der Bundesgartenschau in ein vielfältiges und miteinander vernetztes Grünkonzept.

- Sicherung des bestehenden Baumbestandes.

- Schaffung wohnungsnaher Spielbereiche.

- Entsiegelung der öffentlichen und privaten Flächen

- Vermeidung von Durchgangsverkehr.

- Optimierung der Verkehrsregelung zugunsten der Entlastung der Nebenstraßen.

- Beruhigung des Anliegerverkehrs durch flächenhafte Verkehrsberuhigung.

- Vermeidung des Parksuchverkehrs durch ausreichendes Parkplatzangebot am Rande der Innenstadt, Beschränkung des Parkraumes auf Anlieger.

- Attraktive fußläufige Anbindung der Parkplätze an die Innenstadt.

- Maßvolles Angebot an Kundenparkplätzen.

- Anlage von wohnverträglichen Stellplätzen für die Bewohner.

- Entlastung der Wohnhöfe von Stellplätzen des Handels und der Dienstleistungsbetriebe.

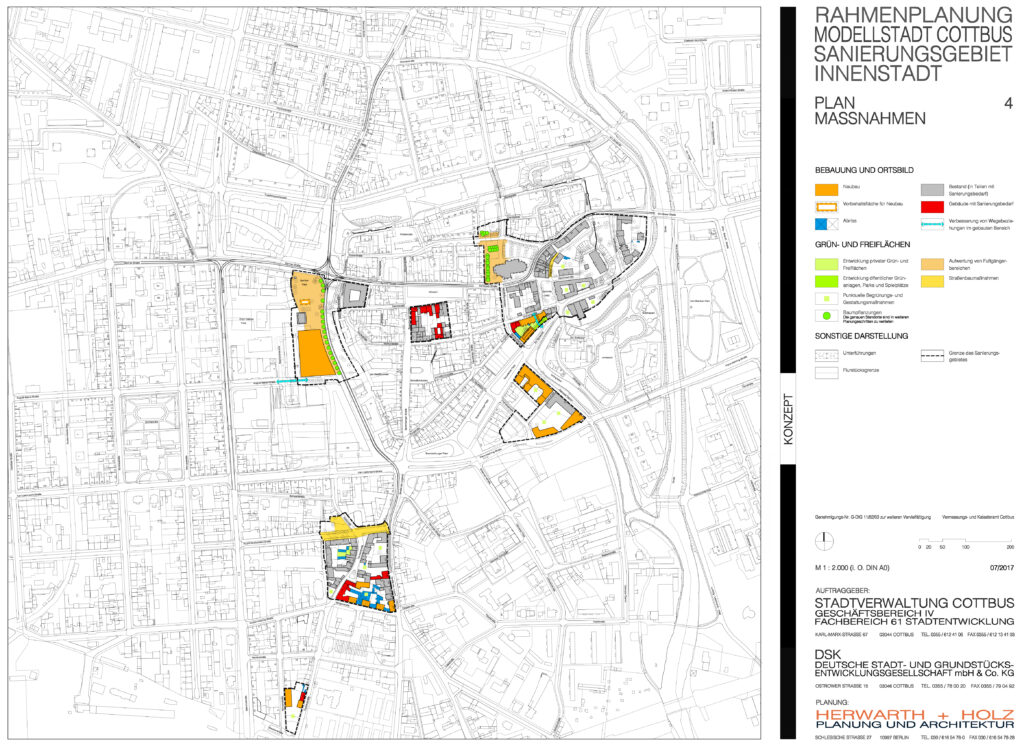

Rahmenplan

Der Rahmenplan ist die planerische Grundlage, mit der gestalterische und funktionale Maßnahmen im Sanierungsgebiet koordiniert und effizient durchgeführt werden können. Im Rahmenplan werden die Ziele und Zwecke der Sanierung, also die zukünftige bauliche und landschaftsplanerische Entwicklung des Sanierungsgebietes konkretisiert.

Der Rahmenplan dient den politischen Entscheidungsträgern und Planungsbehörden als anpassungsfähige Leitlinie und Entscheidungshilfe. Die Rahmenplanung wird gegebenenfalls entsprechend dem Umsetzungsstand der Gesamtmaßnahme und den durchgeführten Einzelvorhaben fortgeschrieben.

Für den abschließenden Sanierungszeitraum in der „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ wurde der Rahmenplan letztmalig in 2017 fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der seit der 7. Fortschreibung im Jahr 2015 realisierten Maßnahmen und der Teilaufhebung der Sanierungsgebietssatzung, wurden die Planungsansätze konkretisiert und die Abgrenzung des verbleibenden Sanierungsgebiets berücksichtigt. Die Beschlussfassung der bis zuletzt gültigen, 8. Fortschreibung des Rahmenplans erfolgte im September 2017.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenZukunftsstandorte

In 2007 wurden erstmals Zukunftsstandorte in der Modellstadt Cottbus – Innenstadt definiert. Damit wurden zehn Brachflächen, ehemalige Fabrikstandorte oder verfallene Wohngebäude herausgestellt, deren Entwicklung trotz vorhandener Potenziale einen Anschub benötigte. Diese Flächen wurden und werden seitens der Stadt Cottbus/Chóśebuz gezielt gefördert und für Investitionen vorbereitet.

In den letzten Jahren haben die Aktivitäten an diesen Zukunftsstandorten bereits deutliche Erfolge gezeigt.

So sind in der Lieberoser Straße 35/36, im Bereich Werner- und Bahnhofstraße, nördlich der Petersilienstraße sowie auf dem Areal der früheren Spirituosen–Fabrik „Melde“ die Standortentwicklungen inzwischen vollständig abgeschlossen.

An weiteren Standorten konnten teilräumliche Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden, so dass sich die noch zu entwickelnden Flächen seit 2007 bereits erheblich verringert haben.

Insbesondere am Standort des Stadtforums lassen sich am sanierten Stadthaus, dem Neubau des Piccolo-Theaters sowie dem neugestalteten Erich Kästner Platz die Entwicklungsresultate ablesen.

Die interaktive Übersichtskarte führt alle Zukunftsstandorte auf. Mit einem Klick auf die jeweilige Fläche erhalten Sie nähere Informationen. Bei den blauen Flächen handelt es sich um abgeschlossene Standortentwicklungen. Im Gegensatz dazu stehen die pink eingefärbten Flächen für Zukunftsstandorte mit weiterem Entwicklungsbedarf.

Finanzierung

Die Durchführung der Gesamtmaßnahme im Sanierungsgebiet „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ wurde durch den Einsatz von Städtebauförderungsmitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ maßgeblich unterstützt.

Dieses Förderprogramm wurde von 1971 bis letztmalig 2013 in der Bundesrepublik aufgelegt und bildete den Rahmen für bundesweit etwa 3.900 Gesamtmaßnahmen, die mit rund 8 Milliarden Euro Bundesmitteln gefördert wurden. Dabei waren die von der Bundesrepublik ausgereichten Fördermittel mit Mitteln der Bundesländer und der jeweiligen Kommune zu ergänzen.

So geschehen auch im Sanierungsgebiet „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“, wo jeder vom Bund zur Verfügung gestellte Euro, mit jeweils einem Euro vom Land Brandenburg und einem Euro von der Stadt Cottbus/Chóśebuz aufgestockt wurde.

In den Jahren 1992 bis 2013 flossen nach diesem Prinzip rund 84 Mio. Euro Städtebauförderungsmittel, einschließlich des kommunalen Mitleistungsanteils in das Sanierungsgebiet. 2019 und 2020 konnten weitere Städtebauförderungsmittel für den Einsatz im verbliebenen Sanierungsgebiet durch Bund, Land und Kommune bereitgestellt werden, wodurch sich das Fördervolumen auf insgesamt rund 84,9 Mio. Euro erhöht hatte.

Ein weiterer Finanzierungsbaustein in Sanierungsgebieten waren die während der Gesamtmaßnahme eingenommenen Ausgleichsbeträge. Diese konnten im Sanierungsverfahren zur Durchführung weiterer Projekte verwendet werden. Die Einnahmen aus freiwilligen vorzeitigen Ablösungen von Ausgleichsbeträgen beliefen sich in der „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ auf etwa 11 Millionen Euro.

Für Grundstücke die sich nach der Teilaufhebung nicht mehr im Sanierungsgebiet befanden, wurden per Bescheid Ausgleichsbeträge von Grundstückseigentümern erhoben. Auf Grundlage dieser Bescheide wurden insgesamt etwa rund 4 Millionen Euro eingenommen. Die vereinnahmten Ausgleichsbeträge konnten noch im Zeitraum, bis zum Abschluss der städtebaulichen Gesamtmaßnahme, im Bereich des verbliebenen Sanierungsgebiets eingesetzt werden.

Nach gänzlicher Aufhebung des Sanierungsgebietes im November 2020 erfolgten weitere Ausgleichsbetragserhebungen per Bescheid und zusätzliche Einnahmen in Höhe von etwa 400.000 €.

Darüber hinaus wurden sonstige Einnahmen in Höhe von ca. 1,35 Millionen Euro, z.B. aus Reprivatisierungserlösen, erzielt, die ebenfalls im Sanierungsgebiet eingesetzt werden konnten.

Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht die Verteilung der eingesetzten Fördermittel auf die entsprechenden Handlungsfelder der Städtebauförderung:

- Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden

- öffentliche Straßen, Wege und Plätze

- Ordnungsmaßnahmen

- kleinteilige Maßnahmen

„Der Einsatz der Städtebaufördermittel des Bundes und der Länder hat zudem hohe Anstoßwirkungen. Untersuchungen bestätigen die finanziellen Anstoßwirkungen der Städtebauförderung. Danach stoßen die Städtebaufördermittel von Bund und Ländern das Siebenfache an privaten und öffentlichen Investitionen an.“

Quelle: „Städtebauförderung 2019 Informationen zu den Förderprogrammen“, Seite 7, Herausgeber Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), Stand Februar 2019

Statistisch gesehen haben somit die etwa 84,9 Mio. Euro Städtebauförderungsmittel ein Investitionsvolumen von circa 594,3 Mio. Euro nach sich gezogen. Das verdeutlicht, dass der Erfolg der Gesamtmaßnahme, neben den in Anspruch genommenen Finanzierungshilfen, auch zu großen Teilen dem Engagement von Eigentümern und privaten Investitionen zu verdanken ist.

Aufgrund der vorhandenen Kulissenüberlagerung der „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ mit dem Fördergebiet „Stärkung der Innenentwicklung“ (ehemals „Gesamtstadt Cottbus“) des Bund-Länder-Programms Stadtumbau, wurde auch über andere Förderwege in die Innenstadt investiert.

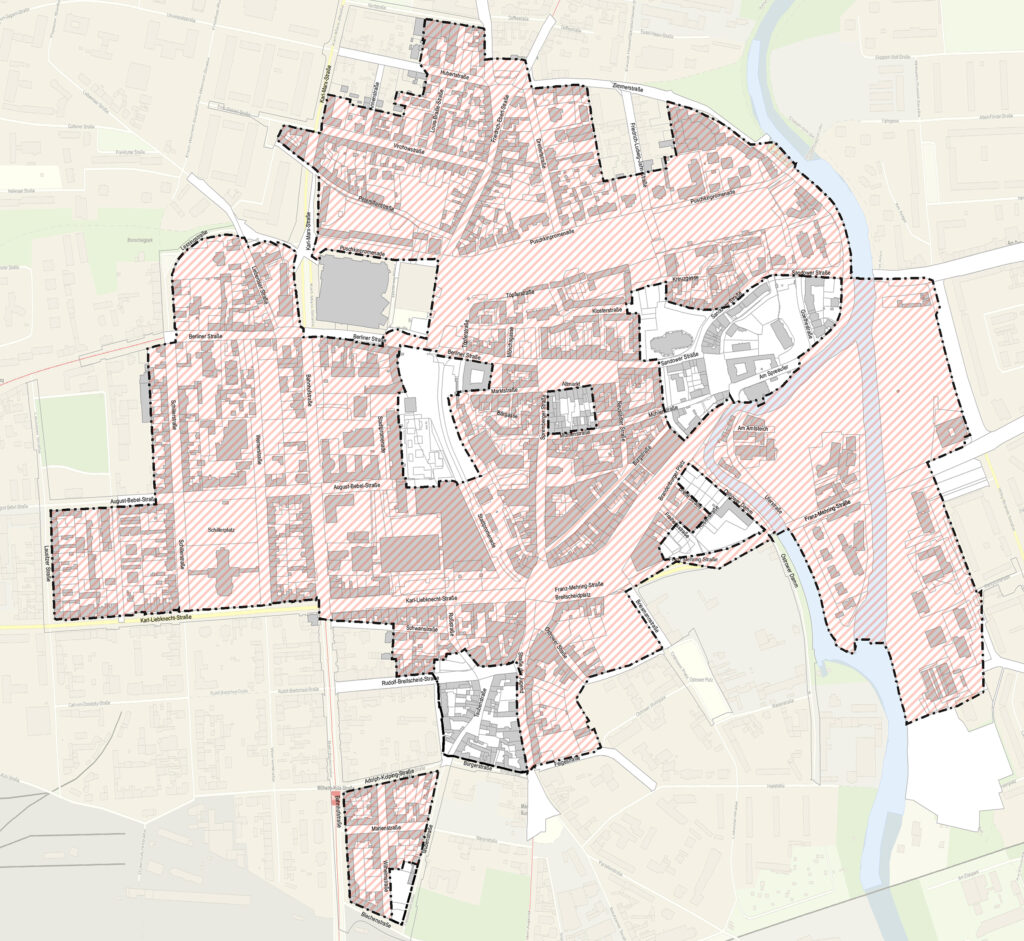

Teilaufhebung

Aufgrund des inzwischen erreichten, hohen Sanierungsstands bei der Umsetzung der in 1992 festgelegten Sanierungsziele hat die Stadt Cottbus/Chóśebuz gemäß den Festlegungen des Baugesetzbuches (BauGB) die Teilaufhebung der Sanierungssatzung beschlossen und diese im Amtsblatt vom 23.11.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Die Teilaufhebungssatzung ist somit rückwirkend zum 21.10.2017 rechtsverbindlich geworden.

Die von der Teilaufhebung betroffenen, in der Karte schraffierten Flächen umfassen etwa 90 % der Flächen des einstigen Sanierungsgebiets. Für diese Bereiche sind von der Stadt Cottbus/Chóśebuz Ausgleichsbeträge von Grundstücks- und Wohnungseigentümern, die bislang nicht von der Möglichkeit einer vorzeitigen Ablösung Gebrauch gemacht hatten, bereits größtenteils per Bescheid erhoben worden. Darüber hinaus wurden die Sanierungsvermerke in den Grundbüchern nach und nach gelöscht, wobei die Bearbeitung aller Grundbuchänderung aufgrund der hohen Anzahl an Grundstücken und Eigentumswohnungen im Sanierungsgebiet bis ins Jahr 2021 andauerte. Der sanierungsrechtliche Genehmigungsvorbehalt der Kommune kommt nach der Löschung des Sanierungsvermerks nicht mehr zur Anwendung.

Aufhebung

Aufgrund schwerer städtebaulich-funktionaler und baulicher Mängel wurde die Stadt Cottbus/Chóśebuz 1991 als eine von 11 Modellstädten in den neuen Bundesländern in die Städtebauförderung aufgenommen. Nach Vorbereitenden Untersuchungen wurde am 29.04.1992 die Sanierungssatzung und die dazugehörige 1. Rahmenplanung für das 125 Hektar große Sanierungsgebiet „Modellstadt Cottbus-Innenstadt“ beschlossen. Damit war der Startschuss für eine mehrere Jahrzehnte andauernde Innenstadtsanierung gegeben, die das Erscheinungsbild der Spreestadt grundlegend verändern würde.

Nach mehr als 28 Jahren Stadterneuerung hat die Stadt Cottbus/Chóśebuz gemäß den Festlegungen des Baugesetzbuches am 25.11.2020 die vollständige Aufhebung der Sanierungssatzung beschlossen und diese im Amtsblatt vom 23.01.2021 ortsüblich bekanntgegeben. Bereits 2017 wurde, aufgrund eines sehr hohen Sanierungsstandes, mit der Teilaufhebung der Sanierungssatzung ein Großteil der ursprünglichen Gebietskulisse aus dem Sanierungsgebiet entlassen.

Die bis zuletzt im Sanierungsgebiet verbliebenen, in der untenstehenden Karte umrandeten Flächen, umfassten noch ca. 10 % des ursprünglichen Areals. Bei den betreffenden Gebieten handelte es sich um Bereiche, für die nach 2017 noch städtebauliche Maßnahmen in Aussicht standen. Mit dem Abschluss der meisten dieser innerstädtischen Projekte kann die Stadt Cottbus/Chóśebuz auf einen erfolgreichen Stadterneuerungsprozess zurückblicken.

Mit der Aufhebung des Sanierungsgebietes “Modellstadt Cottbus-Innenstadt” sind die städtebaulichen Fördermöglichkeiten jedoch nicht ausgeschöpft. Für die Rea-lisierung von Modernisierungs- und Instandhaltungs- sowie Ordnungsmaßnahmen stehen im Innenstadtbereich nach wie vor Fördermöglichkeiten aus anderen Programmen zur Verfügung.

Nähere Informationen zur Thematik weiterer Fördermöglichkeiten finden Sie unter „Ausblick“.

Chronik

Seit Aufnahme der Stadt Cottbus/Chóśebuz in die Reihe von 11 Modellstädten im Forschungsfeld Städtebauliche Erneuerung im Jahr 1991 wurde die Innenstadtsanierung hier konsequent initiiert, realisiert und evaluiert. Heute schauen wir zurück auf ein fast 30 Jahre dauerndes Innenstadtsanierungs- und -entwicklungsverfahren. Informieren Sie sich in dieser Chronik über die Höhepunkte der Cottbuser Innenstadtsanierung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenBürgerschaftliches Engagement in der Städtebauförderung: Der Verfügungsfonds

Ein Instrument zur Beförderung bürgerschaftlichen Engagements war der Verfügungsfonds. Durch ihn sollten kleinteilige, ergänzende investive und nicht-investive Projekte innerhalb der städtebaulichen Förderkulisse finanziell unterstützt werden.

Projekte des Verfügungsfonds werden bis zu 50 % aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Die übrigen Finanzierungsmittel von mindestens 50 % werden durch Mittel privater Dritter gedeckt.

Förderfähig waren insbesondere Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten, die einen wesentlichen und nachhaltigen Beitrag zur Stärkung der Modellstadt leisteten. Hierzu gehörten beispielsweise die nachfolgend aufgeführten Aktivitäten, die im Durchführungszeitraum der Gesamtmaßnahme zum Tragen kamen:

Bürgerinitiativen, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing wie

- öffentliche Informationsveranstaltungen

- Workshops, Ausstellungen und Messen

- Kultur- und Sportevents

- Straßenfeste, Illumination, Konzerte etc.

- Internet- und Printerzeugnisse zur Publikation

- Schaufensterwettbewerbe

- thematische Märkte

Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes wie

- Begrünung, Beleuchtung, Stadtmobiliar

- Kunst im Stadtraum

- touristische Wegweiser und Informationssysteme

- Förderung von Zwischennutzungen auf Brachflächen

Sanierungserfolge

In den Jahren seit 1992 wurden circa 360 geförderte Gebäudesanierungen im privaten und öffentlichen Bestand durchgeführt.

Es entstanden über 90 Neubauten sowie Neubaukomplexe; in den letzten Jahren der Gesamtmaßnahme waren dies häufig Wohnbauvorhaben, wie z.B. das Ensemble im „Melde-Areal“, die Eckbebauung Bahnhofstraße / Blechenstraße, die Wohnanlagen Lindenplatz 26-28 und Mühlenstraße 28-31 / Am Spreeufer sowie die neuen Stadtvillen in der Werner- und Petersilienstraße.

Es wurden über 30 öffentliche Gebäudesanierungen durchgeführt, darunter das Stadthaus am Erich Kästner Platz, das Dieselkraftwerk, der Konzertsaal des Konservatoriums und das Wendische Museum. Zuletzt wurden die Fenster am Rathaus (Neumarkt 5) modernisiert.

Circa 130 Straßen, Wege und Plätze sowie etwa 30 Grünanlagen wurden neugestaltet, z.B. die Hubertstraße, die Münzstraße und Kreuzgasse, die Straße am Spreeufer, die Umfeldgestaltungen am Stadtforum sowie am Dieselkraftwerk oder der Wohnhof Petersilienstraße 2-3d. Eine der finalen Maßnahmen war zudem die Neugestaltung des Oberkirchplatzes mit dem Leichhardt-Denkmal.

Die Vielzahl an positiven baulichen Entwicklungen wurde über die Jahre hinweg stets mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Sei es mit Veröffentlichungen, Terminen wie der „Schaustelle Baustelle“ oder der jährlichen „ModellSTADTerkundung“ – die für viele Bürgerinnen und Bürger zum festen Bestandteil des jährlichen Kulturprogramms geworden ist.

Die Sanierungs- und Neubautätigkeit hatte nicht nur für das Stadtbild der Cottbuser Innenstadt positive Folgewirkungen. Die Attraktivität des Sanierungsgebiets wurde für Anwohner, Besucher und Kunden nachhaltig verbessert, die Wirtschaft gestärkt. Zudem war ein deutlicher Bewohnerzuwachs im Innenstadtbereich feststellbar. Das Sanierungsgebiet weist seit 1992 eine kontinuierliche Bevölkerungszunahme um insgesamt 40,6 Prozent auf. Somit stieg die Zahl der Bewohner von anfangs 6.798 auf 9.561 in 2020. Die Zufriedenheit der Anwohner im Sanierungsgebiet wird durch die Ergebnisse zweier Sozialstudien bestätigt. Im gleichen Zeitraum nahm die Bevölkerung in der Gesamtstadt um rund 20 Prozent ab, stabilisierte sich zuletzt jedoch bei rund 100.000 Einwohnern.

Ausblick

Die Prämisse der städtebaulichen Sanierung war von Beginn an die Berücksichtigung der stadtgeschichtlichen Vielfalt sowie die Schaffung einer zukunftsfähigen, dynamischen Innenstadt.

Hierbei lag die besondere Herausforderung in der Verknüpfung und Belebung von Stadtquartieren unterschiedlichster Entstehungsepochen. Das Sanierungsgebiet hat somit maßgeblich zum Erhalt von vielen hundert Jahren Cottbuser Stadtgeschichte beigetragen.

Die Vielzahl privater und öffentlicher Investoren, die teilweise durch Städtebauförderungsmittel subventioniert wurden, führte letztlich dazu, dass die zu Beginn festgelegten Sanierungsziele nahezu vollständig erreicht wurden.

Sanierungsverfahren und die damit verbundene Anwendung des Besonderen Städtebaurechts sind zeitlich begrenzte Instrumente. Dennoch ist die Innenstadtsanierung ein stetig fortlaufender Prozess, der auch nach der im November 2020 erfolgten Aufhebung der Sanierungssatzung fortgeführt werden muss, um die erreichten Sanierungsziele für die Zukunft zu sichern.

Neben der Möglichkeit einzelne Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen, kommen für die Sicherung der Sanierungserfolge auch Instrumente wie Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen oder die Aufstellung von Bebauungsplänen in Frage.

Auch nach Aufhebung der Sanierungsgebietssatzung stehen für die Durchführung von Modernisierungs- und Instandsetzungs- sowie Ordnungsmaßnahmen in der Cottbuser Innenstadt weiterhin Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

Aufgrund der vorhandenen Kulissenüberlagerung der „Modellstadt Cottbus – Innenstadt“ mit dem Fördergebiet „Stärkung der Innenentwicklung“ des Bund-Länder-Programms Stadtumbau sind im Teilprogramm Aufwertung weitere Förderwege offen.

Zudem unterstützt das Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb – ein weiteres Teilprogramm des Bund-Länder-Programms Stadtumbau – welches 2010 aufgelegt wurde, Maßnahmen an vor 1949 errichteten, innerstädtischen Gebäuden und dient somit insbesondere dem Erhalt der Altbausubstanz.

In 2020 fand eine umfassende Neustrukturierung und Überarbeitung der Städtebauförderung und seiner Programmbausteine statt. Mit dem Ziel der inhaltlichen Weiterentwicklung, Entbürokratisierung und Flexibilisierung konzentriert sich die Förderung künftig auf drei Programme. Die bisherigen sechs Programme wurden eingestellt und die bis dahin laufenden Gesamtmaßnahmen je nach Förderschwerpunkten in die neuen Programmsäulen eingeordnet ohne die vorherigen Förderinhalte zu begrenzen.

Das neue Programm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“ entwickelt die ehemaligen Programme Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Städtebaulicher Denkmalschutz, Kleinere Städte und Gemeinden, sowie einige Gesamtmaßnahmen des ehemaligen Programms Zukunft Stadtgrün fort und bündelt diese.

Das Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ entwickelt das vorherige Programm Soziale Stadt fort.

Die Förderinhalte des vorherigen Programms Stadtumbau gehen vollständig im neuen Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“ auf. Ebenso entwickelt sich das Programm Zukunft Stadtgrün teils in diesem Programm weiter.

Als zwingende Fördervoraussetzung werden künftig Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, sowie Maßnahmen zur Verbesserung der grünen Infrastruktur in allen Programmbausteinen erforderlich sein.